イベント・レジャー, グルメ, カツオ人間, 観光

カツオ人間から新規開店のお知らせ!大阪梅田の『KITTE大阪』に高知のアンテナショップ「SUPER LOCAL SHOP とさとさ」がオープンするで!

この情報は2023年2月21日時点の情報となります。

高知県出身の演歌歌手・三山ひろしと、高知さんさんテレビ・中村安里アナウンサーの2人が、三山さんのふるさと高知県をゆる~くお散歩。今回は三山さんの地元である南国市を訪れ、環境にやさしいサステナブル素材のフィッシュレザーについて学ぶ。

三山ひろしさんと中村安里アナウンサーが訪れたのは、高知市の東隣に位置する南国市。前回の記事に引き続き、三山さんの地元周辺をお散歩する。

今回は、三山さんにぜひ会って欲しい方がいるということで、南国市の閑静な住宅街におじゃましている。

歩いていると家の前で釣具のメンテナンスを行う男性を発見!この方が今回のゲストだ。

高橋大海(たかはしひろみ)さん24歳。大の釣り好きで、大学生の頃は週7で釣りを楽しんでいたという。

実はこのお方、大学在学中に「Ocean Leather」という会社を起業した人物。一体どんなお仕事をされているのだろうか?

高橋さんのお仕事を探るべく、仕事場へ案内していただくことに。

答えは自宅前に置かれた「プレハブ冷蔵庫」の中を覗くとわかるというが…

プレハブ冷蔵庫の中にはアイスボックスに入った魚が!大の釣り好きということで、魚に関連したお仕事のようだ。

プレハブ冷蔵庫の中をさらに探っていくと、大量の乾燥した魚の皮を発見!

正解は、魚の皮を革製品にして販売する「フィッシュレザー」を取り扱う会社。

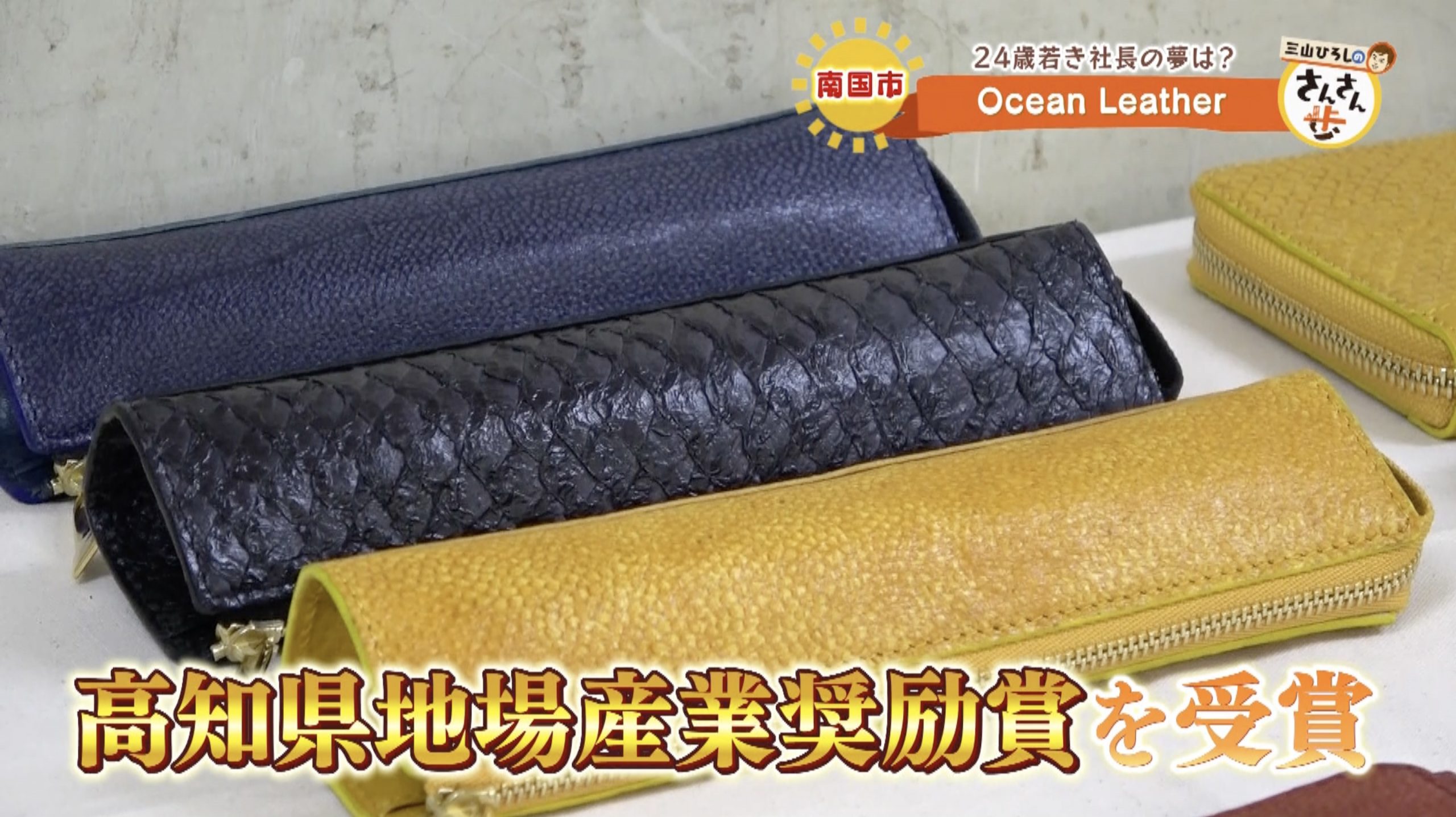

高橋さんが経営する「Ocean Leather」では、2,000円台のキーホルダーから7万円を超えるラグジュアリーなお財布まで、さまざまなラインナップを展開している。

国内で、魚の皮を活用して革製品を作っている会社はわずか3社しかないのだそう。

非常に珍しいアイテムに三山さんと中村アナは興味津々!

中村アナ:どうして魚の皮で革製品を作ろうと思ったんですか?

高橋さん:もともと魚釣りが好きで、魚屋さんでアルバイトをしていました。その時に知ったのは、魚を捌いてお刺身にすると40%ほどが商品になり、残りの60%くらいは廃棄されるということです。それを見て「すごくもったいない」と思い、商品開発を思いつきました。

タイやブリ、シイラなど、あらゆる種類の魚を活用し、大学時代から革製品の小物作りを行ってきた高橋さん。

現在では、インターネット販売や海外の見本市への出品を通して、販路をどんどん拡大しているそう。

本来廃棄されるものを活用し、長く使い続けられるアイテムへと変身させるサステナブルな取り組みは、今後より注目される分野である。

牛革を超える強度があると言われるフィッシュレザー。気になる製造工程を三山さんと中村アナがチェック!

①まずは提携している事業者さんから魚の皮を回収する。

②次は高橋さん自身が改造を加えた小型洗濯機で魚の皮を洗う。1週間という長い時間をかけて念入りに洗浄する。

③きれいに洗浄し終わったあとは、腐食しないよう植物性の防腐剤につけ込み、約2週間寝かせる。

④しっかりと防腐剤が染み込んだ後は、水分を抜くため干して乾燥させる。

三山さんと中村アナもフィッシュレザー作りをお手伝い。

防腐剤に漬け込んだ魚の皮を、お洗濯物を干すようにハンガーへと一つ一つかけていく。

シワにならないよう手でしっかりと皮を引っ張り、タオルを干すような要領で行う。

製造工程の最後は、染料での色付け。

使用する魚によって皮の柄や質感など、バラエティー豊かなテクスチャを楽しむことができるのだ。

最初は肌色に近い色だった皮が鮮やかな紫色に染まり、上品な色合いとなった。

複数の工程を経て、約1ヶ月ほどで魚の皮がフィッシュレザーへと生まれ変わる。

皮から革へと変貌を遂げた後は、裁断や縫製が加えられ、キーケースや財布といったアイテムに仕上がっていく。

魚種によって仕上がりはさまざま。

フィッシュレザーでしか楽しめない魅力ある商品だ。

製造工程一つ一つの丁寧さが、完成品のクオリティをアップさせている。

高橋さんはこれまでの成果が認められ、2022年「高知県地場産業奨励賞」を受賞!

さらにフランスからも取引の依頼が来ていて、今後は高知県だけではなく、世界を相手に魚の皮で作るフィッシュレザーの奥深い魅力を発信していくそうだ。

まだまだ世界的に珍しいフィッシュレザー。これからたくさんの方の目に触れ、商品の魅力を知ってもらいたいと願う三山さんと中村アナであった。

今回のさんさん歩はこれにてお開き。

次の「さんさん歩」はどこへ行こうか?次回の記事もお楽しみに。

施設情報

Ocean Leather(興洋フリーズ株式会社)

住所:高知県高知市弘化台19−9

電話: 088-883-1492

情報提供:高知さんさんテレビ

文/さたけゆうや